Geht es um die „Wissensorganisation“ wird rasch und voreilig auf Luhmanns Zettelkasten referenziert. Die meisten nehmen es anscheinend nicht so genau mit Luhmanns Arbeitsprinzipien. Meines Erachtens sollte Folgendes beachtet werden.

Weiterlesen „Ja, Luhmanns Zettelkasten, aber…“Schlagwort: Studium

Strömungen der Sozialinformatik

An der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW hat sich Monika Richter im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit mit den Strömungen der Sozialinformatik auseinandergesetzt. Gemeinsam mit Joshua Weber war ich als Gutachter tätig.

„Die Sozialinformatik im deutschsprachigen Raum hat ihren Anfang Mitte der 1980er Jahre genommen. Im Jahr 2003 hat Thomas Ley eine Diplomarbeit vorgelegt, welche die damals existierenden Sichtweisen der Sozialinformatik beschreibt und typologisiert“, schreibt die Autorin im Abstract. In ihrem Text verortet Monika Richter aktuelle Entwicklungen der Sozialinformatik mit Hilfe von Leys Modell.

Im Jahr 2000 haben wir, Ueli Hagger und ich, in der Ostschweiz das Masterstudium Social Informatics gestartet (Hochschule für Angewandte Wissenschaften in St. Gallen). Es wurde bis 2017 angeboten, dann aktualisiert und in ein neues Programm überführt.

Lern-Coaching

Wissensgarten

Tools für die Pflege des persönlichen Wissensgarten, notizartig zusammengetragene Link-Sammlung (nicht vollständig, keine Empfehlungen).

– https://obsidian.md

– https://www.logseq.com

– https://roamresearch.com

– https://athensresearch.org

– https://dynalist.io

– https://bangle.io

– https://zettlr.com

– https://relanote.com

– https://workflowy.com

– https://checkvist.com

fett = Tools, mit denen ich arbeite

Unlinked References

Kaum ein Bereich des Wissensmanagements hat sich in den letzten Jahren derart stark verändert, wie das Personal Knowledge Management (PKM). In diesem Wandlungsprozess unterscheide ich vier Generationen. Hier die Notiz aus meinem „Wissensgarten“ der vierten Generation:

- Generation 1: Papiernotizen

- „gelbe Zettelchen am Kühlschrank“ 😉

- Generation 2: File-Systeme

- Verzeichnisse

- Unterverzeichnisse

- Tools

- z.B. „Desktop“-Suchmaschinen (z.B. Google Desktop, vor rund zehn Jahren eingestellt)

- Verzeichnisse

- Generation 3: Container-Systeme

- Abbildung der File-Systeme in neuen Design-Metaphern:

- Notizbücher

- Notizstapel usw.

- Tools

- z. B. OneNote, Evernote usw.

- Abbildung der File-Systeme in neuen Design-Metaphern:

- Generation 4: Wissenslandschaften

- auf Vernetzung hin angelegte Funktionen

- Wissensknoten, Hubs

- Knowledge Graph

- Bidirectional Links

- Linked References

- Unlinked References

- Verschränkung von Notizen

- Transclusion

- Wissensknoten, Hubs

- Tools

- Obsidian, Roam Research, Logseq, AthensResearch usw.

- auf Vernetzung hin angelegte Funktionen

Kurztipp: „Ethnomethodologie reloaded“

Die beiden Soziologen Jörg R. Bergmann und Christian Meyer haben das Buch „Ethnomethodologie reloaded“ als Herausgeber aufgelegt. Die Beiträge widmen sich der Frage, wie das Programm der Ethnomethodologie angesichts einer veränderten Lebenswelt neu gedeutet werden kann. Sie schaffen Anschlussmöglichkeiten für aktuelle Fragen, die sich an eine Soziologie des mittleren Radius stellen.

Der Text ist Open Access und bei Transcript im September 2021 erschienen. Er ist frei zugänglich (PDF).

Generationenwechsel

In diesen Tagen übernimmt Bernhard Gut die Leitung des Masterprogramms (MSc und MAS) Counseling, das von der Fachhochschule OST (Ostschweiz) und der Fachhochschule Vorarlberg gemeinsam seit über 20 Jahren getragen und angeboten wird. Bernhard Gut arbeitet im Wissenschafts- und Weiterbildungszentrum des Landes Vorarlberg und der FH Vorarlberg, Schloss Hofen.

Zusammen mit Elmar Fleisch habe ich dieses Masterstudium aufgebaut und während vieler Jahre geleitet. Die Schwerpunkte des Studiums bilden die drei Zertifikatslehrgänge Mediation, Krisenintervention und Beratungs-Training.

Ich freue mich, dass Bernhard Gut diese Aufgabe übernimmt. Er ist in jeder Hinsicht die richtige Besetzung. Viel Freude und Erfolg wünsche ich ihm und dem neuen Team.

Kurztipp: Instant-Mindmapping

Kits bietet ein Tool für das umweg- und kostenlose Mindmapping, browserbasiert und minimalistisch-elegant. Im Angebot sind auch weitere nützliche Tools, zum Beispiel für den schulischen Alltag.

https://map.kits.blog/app

Fachbasiertes Schreiben

Nächste Woche starte ich mit dem Seminar Fachbasiertes Schreiben, 2. Staffel (ausgebucht). Schwerpunkte sind:

- Fragestellung, Recherche-Methoden, Verarbeitung (von der Notiz zur „Wissenslandschaft“)

- Schreibprozess und Textsorten

- Struktur, Aufbau und Gliederung

- Dramaturgie des Argumentierens

- Sprachspiele und Stilistik

- Quellen und Rechte

Bei den Textsorten wird hier zwischen journalistischen, fachbasierten und wissenschaftlichen Texten unterschieden. Dort, wo es um die Verarbeitung des erarbeiteten Materials geht (erster Punkt), arbeite ich mit meinen Modell „Wissenslandschaften pflegen„. Wir nutzen auch experimentelle Settings, üben, uns am Widerstand des Textes zu entwickeln…

Woche 40

Transfer von Berlin in die Ostschweiz. In dieser Woche stehen zwei Lern-/Lehrveranstaltungen an. Es beginnt mit „Kommunikation aus ethnomethodologischer Sicht“ (Bachelor-Studium, online) und geht Ende Woche weiter mit dem Seminar, 2. Staffel, „Fachbasiertes Schreiben“ (Weiterbildung, Open Lectures, Präsenz).

Kurztipp: Personal Kanban

Obsidian lebt von seinen Erweiterungsmöglichkeiten (Plugins), die frei verfügbar sind. Zu den beliebtesten gehört das Kanban-Plugin von Matthew Meyers. In einem kurzen Video-Beitrag (für eine Studierendengruppe) habe ich das Tool kurz vorgestellt:

- Einführungs-Video, YouTube…

- Link zur Entwickler-Website: http://matthewmeye.rs/obsidian-kanban/

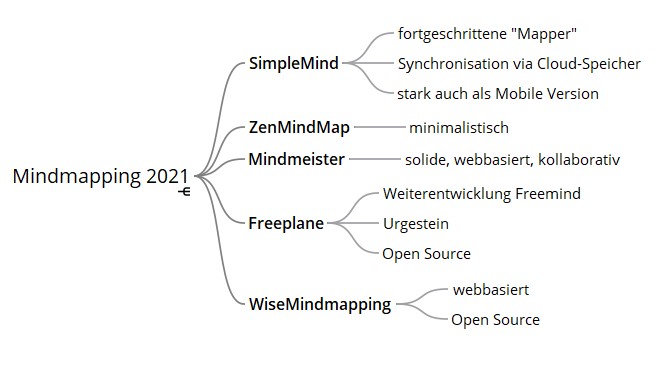

Mindmapping 2021

In den 70er Jahren ist das „Mindmappen“ zum Hype geworden. Inzwischen wird diese zweifellos bewährte Lernmethode, im Wesentlichen ist es das, nüchterner gesehen. In meiner Lehr-/Lernpraxis arbeite ich nach wie vor oft und intensiv mit Maps. Hier stelle ich Tools vor, die ich aktuell in unterschiedlichen Zusammenhängen nutze.

SimpleMind: Ein Desktop-Tool, bei dem sich die Maps via Cloud-Speicher (GoogleDrive, Dropbox usw.) synchronisieren und mittels unterschiedlicher Devices (auch Smartphone) nutzen lassen. Das Tool ist für den anspruchsvollen Mindmapper gedacht, es ist leistungsstark. Templates lassen sich bis ins Detail anpassen, unterschiedliche Formate (auch das Freemind-Format) sind nutzbar usw. SimpleMind basiert auf einem einfachen Lizenzmodell. Pro Betriebssystem ist eine moderate Einmalgebühr fällig, SimpleMind wird dynamisch weiterentwickelt. SimpleMind ist eines der wenigen Tools, die auch auf dem Smartphone praxistauglich nutzbar sind.

ZenMindMap: Bei Liebhaberinnen und Liebhabern minimalistischer Tools in der Pole Position. Das webbasierte Tool ist nur mit Elementarfunktionen ausgestattet, aber gerade dies kann eine Stärke sein. Kostenlos sind 3 Maps, wobei die Knotenzahl pro Map auf 30 beschränkt ist. Damit lässt sich nicht viel anstellen. Wer mehr will, bezahlt rund 60 Franken/Jahr.

Mindmeister: Zweifelsohne ein sicherer Wert. Diese webbasierte Lösung hat sich bei mir ebenfalls – wie SimpleMind – bewährt, vor allem für kollaborative Lern-Settings. Das Tool bietet reichhaltige Gestaltungsmöglichkeiten und auch einen gelungenen Präsentationsmodus. Die Free-Version ist auch hier stark eingeschränkt in ihren Möglichkeiten (3 Maps), ab 6 Franken/Monat gibt es mehr. Wichtig: Mindmeister verarbeitet unter anderem den Quasi-Standard, das Freemind-Format (mm). Damit ist Offenheit gegeben.

Freeplane: Mit Freeplane (Desktop) ist es so eine Sache. Das Tool ist eine Weiterentwicklung des Quasi-Standards Freemind (unter GPL-Lizenz, kostenlos). Es bietet Offenheit und mittlerweile Funktionenvielfalt. Doch Freeplane ist für meinen Geschmack wenig konsistent im Nutzungsdesign. An Schulen ist es verbreitet und nach einer Eingewöhnungszeit kann ich dieser (überladenen) Freemind-Fortsetzung doch einiges abgewinnen. Freemind ist übrigens immer noch verfügbar, wir aber kaum noch weiter entwickelt (Stand 2016, Beta 2).

Wisemapping: webbasiert, Open Source, mit kollaborativen Funktionen. Wisemapping ist ein prüfenswertes Angebot. Im Nutzungsdesign unterscheidet es sich grundsätzlich von Mindmeister.